जैन दर्शन के दो मूल सिद्धांत – अनेकान्तवाद और स्याद्वाद – मनुष्य को सत्य की जटिलता और भाषा की सीमाओं का अनुभव कराते हैं । जहाँ अनेकान्तवाद कहता है कि वास्तविकता अनेक पक्षों से बनी है, वहीं स्याद्वाद यह बताता है कि किसी भी कथन को पूर्णतया निश्चित रूप में व्यक्त करना अशक्य हो सकता है; इसलिए कथनों को ‘स्यात’ – शब्द से शर्तबद्ध कर कहना चाहिए “किसी दृष्टि से” ऐसा है । इस सरल – सी परन्तु गहन अवधारणा में दर्शन, तर्क और अहिंसा का सूक्ष्म संयोजन मिलता है ।

‘स्यादवाद’ का अर्थ ‘सापेक्षतावाद’ होता है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है । ‘सापेक्षता’ अर्थात ‘किसी अपेक्षा से’ । अपेक्षा के विचारों से कोई भी चीज सत्य भी हो सकती है और असत्य भी । इसी को ‘सत्तभंगी नय’ से समझाया जाता है। इसी का नाम ‘स्यादवाद’ है।

जैन धर्म के मतानुसार किसी भी वस्तु के अनन्त गुण होते हैं। केवल मुक्त या फिर कैवल्य ज्ञान प्राप्त साधक को ही अनन्त गुणों का ज्ञान हो सकता है । साधारण मनुष्यों का ज्ञान आंशिक और सापेक्ष होता है। वस्तु का यह आंशिक ज्ञान ही जैन दर्शन में ‘नय’ कहलाता है। ‘नय’ किसी भी वस्तु को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण है। ये ‘नय’ सत्य के आंशिक रूप कहे जाते हैं। आंशिक और सापेक्ष ज्ञान से सापेक्ष सत्य की प्राप्ति ही संभव है, निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति नहीं । सापेक्ष सत्य की प्राप्ति के कारण ही किसी भी वस्तु के संबंध में साधारण व्यक्ति का निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं हो सकता। लोगों के बीच मतभेद रहने का कारण यह है कि वह अपने विचारों को नितान्त सत्य मानने लगते हैं और दूसरे के विचारों की उपेक्षा करते हैं। विचारों को तार्किक रूप से अभिव्यक्त करने और ज्ञान की सापेक्षता का महत्व दर्शाने के लिए ही जैन दर्शन ने ‘स्यादवाद’ या ‘सत्तभंगी नय’ का सिद्धांत प्रतिपादित किया ।

स्याद्वाद केवल तर्कशास्त्रीय उपकरण नहीं; इसका नैतिक आयाम भी महत्वपूर्ण है । जब हम मानते हैं कि हमारे लिये सत्य है, तो वही सत्य दूसरे के लिये आंशिक या भिन्न भी हो सकता है, तब विचार-विमर्श और सहिष्णुता का मार्ग खुलता है । यही कारण है कि जैन संस्कार में वाद-विवाद भी अहिंसापूर्वक और संयम के साथ करने का आग्रह है । शब्दों के पीछे छिपे भाव और संदर्भ को समझना आवश्यक है ।

मानव ज्ञान अक्सर संपूर्णता का दंभ करता है। एक- रेखीय सोच विवादों और कट्टरता को जन्म देती है। स्याद्वाद इस एक- रेखीयता को चुनौती देता है और कहता है: किसी भी वस्तु के कई-से-कई पहलू होते हैं – रूप, द्रव्य, सम्बन्ध, अवस्था, समय – परिणाम आदि । इसलिए एक वक्तव्य जो किसी एक नय (दृष्टिकोण) से सत्य हो, दूसरे नय से असत्य हो सकता है। जैन तर्क में यह दृष्टिकोण सात – भिन्न नियमों (सप्तभङ्गी) द्वारा व्यवस्थित किया गया है – जैसे स्याद्-अस्ति (किसी दृष्टि से है), स्याद् – नास्ति (किसी दृष्टि से नहीं है), तथा स्याद् – अवक्तव्य (अवर्णनीय) आदि। इन विभिन्नताओं के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सत्य का प्रतिबिंब देखने के स्थान और माध्यम पर निर्भर करता है ।

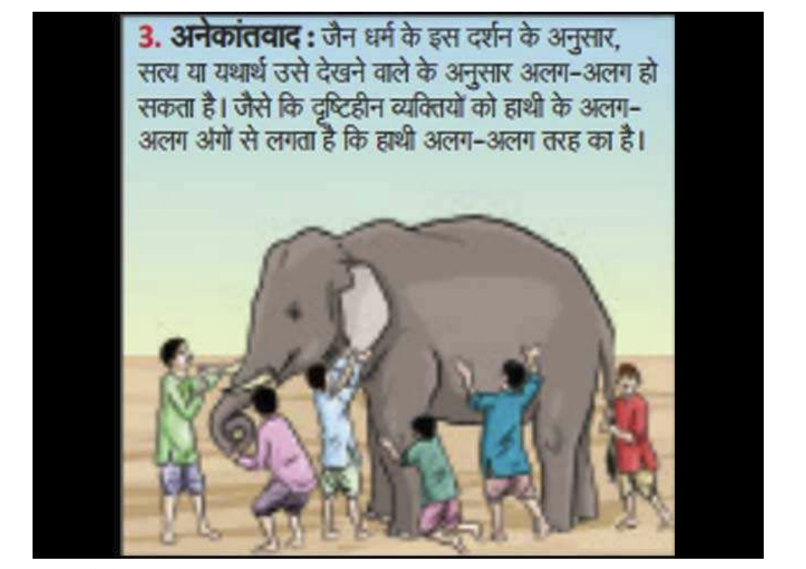

कोई भी व्यक्ति किसी भी पदार्थ या ब्रह्माण्ड का ज्ञान दार्शनिक बुद्धि की कोटियों से प्राप्त नहीं कर सकता। इससे सिर्फ आंशिक सत्य ही हाथ लगता है। इसके लिए जैन धर्म एक उदाहरण देता है-

‘एक अंधे ने हाथी के पैर छूकर कहा कि हाथी खम्भे के समान है। दूसरे ने कान छूकर कहा कि हाथी सूपड़े के समान है। तीसरे ने सूँड़ छूकर कहा कि हाथी एक विशाल अजगर के समान है। चौथे ने पूँछ छूकर कहा कि हाथी रस्सी के समान है। पांचवे ने पेट छूकर कहा कि हाथी दीवार के समान है छठे ने दांत छूकर कहा कि हाथी भाले जैसा है।’

दार्शनिक या तार्किक विवाद भी कुछ इसी तरह चलते रहते हैं, किंतु सभी आँख वाले जानते हैं कि समग्र हाथी इनमें से किसी के भी समान नहीं है। जैन धर्म के अनुसार भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी भिन्न-भिन्न हो सकता है । केवल दो (‘सत्य’ और ‘असत्य’) नहीं, बल्कि सात स्तरीय तर्कपद्धति । ज्ञान की यह विभिन्नता सात प्रकार की हो सकती है-

(1) स्यात्–अस्ति (है)

(2) स्यात्–नास्ति (नहीं है)

(3) स्यात् अस्ति च नास्ति च ( है और नहीं है)

(4) स्यात् अवक्तव्यम् ( कहा नहीं जा सकता)

(5) स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम् च ( है किन्तु कहा नहीं जा सकता)

(6) स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम् च (नहीं है और कहा नहीं जा सकता)

(7) स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम् च ( है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता ।)

स्यात् अस्ति

यह पहला मत है। उदाहरण के तौर पर यदि कहा जाय कि ‘स्यात् हाथी खम्भे जैसा है’ तो उसका अर्थ होगा कि किसी विशेष देश, काल और परिस्थिति में हाथी खम्भे जैसा है । यह मत भावात्मक है।

स्यात् नास्ति

यह एक अभावात्मक मत है। इस परिप्रेक्ष्य में हाथी के संबंध में मत इस प्रकार होना चाहिए कि- स्यात् हाथी इस कमरे के भीतर नहीं है । इसका अर्थ यह नहीं है कि कमरे में कोई हाथी नहीं है। स्यात् शब्द इस तथ्य का बोध कराता है कि विशेष रूप, रंग, आकार और प्रकार का हाथी इस कमरे के भीतर नहीं है। जिसके बोध में हाथी दीवार या रस्सी की तरह है उसके लिए अभावात्मक मत के रूप में इस नय का प्रयोग किया जाता है । स्यात् शब्द से उस हाथी का बोध होता है जो मत दिये जाने के समय कमरे में उपस्थित नहीं है।

स्यात् अस्ति च नास्ति च

इस मत का अर्थ है कि वस्तु की सत्ता किसी विशेष दृष्टिकोण से हो भी सकती है और नहीं भी । हाथी के उदाहरण को ध्यान में रखें तो वह खम्भे के समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में ‘स्यात् है और स्यात् नहीं है’ का ही प्रयोग हो सकता है।

स्यात् अवक्तव्यम्

यदि किसी मत में परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में एक साथ विचार करना हो तो उस विषय में स्यात् अवक्तव्यम् का प्रयोग किया जाता है । हाथी के संबंध में कभी ऐसा भी हो सकता है कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सके कि वह खम्भे जैसा है या रस्सी जैसा । ऐसी स्थिति में ही स्यात् अवक्तव्यम् का प्रयोग किया जाता है । कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके संबंध में मौन रहना, या यह कहना कि इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उचित होता है। जैन दर्शन का यह चौथा परामर्श इस बात का प्रमाण है कि वे विरोध को एक दोष के रूप में स्वीकार करते हैं।

स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम् च

कोई वस्तु या घटना एक ही समय में हो सकती है और फिर भी संभव है कि उसके विषय में कुछ कहा न जा सके। किसी विशेष दृष्टिकोण से हाथी को रस्सी जैसा कहा जा सकता है । परन्तु दृ ष्टि का स्पष्ट संकेत न हो तो हाथी के स्वरूप का वर्णन असंभव हो जाता है। अतः हाथी रस्सी जैसी और अवर्णनीय है। जैनों का यह परामर्श पहले और चौथे नय को जोड़ने से प्राप्त होता है I

स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम् च

किसी विशेष दृष्टिकोण से संभव है कि किसी भी वस्तु या घटना के संबंध में ‘नहीं है’ कह सकते हैं, किंतु दृष्टि स्पष्ट न होने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः हाथी रस्सी जैसी नहीं है और अवर्णनीय भी है। यह परामर्श दूसरे और चौथे नय को मिला देने से प्राप्त हो जाता है।

स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम् च

इस मत के अनुसार एक दृष्टि से हाथी रस्सी जैसी है, दूसरी दृष्टि से नहीं है और जब दृष्टिकोण अस्पष्ट हो तो अवर्णनीय भी है । यह परामर्श तीसरे और चौथे नय को मिलाकर बनाया गया है ।

आधुनिक समय में स्याद्वाद की उपादेयता और भी बढ़ गयी है। विज्ञान, दर्शन और समाजशास्त्र में बहु-आयामी विश्लेषण की जरूरत बढ़ी है। किसी जटिल प्रणाली (जैसे पर्यावरण, सामाजिक, संरचना, मानव व्यवहार) को एक ही पद्धति या एक ही भाषाई वक्तव्य में सीमित रखना अक्सर भ्रामक होता है। स्याद्वाद हमें याद दिलाता है कि परिप्रेक्ष्य बदलने पर निष्कर्ष बदल सकते हैं और इसलिए नीतियाँ, संकल्प और संवाद अधिक सावधानीपूर्वक और समावेशी होने चाहिए।

आज के वैज्ञानिक युग में स्याद्वाद सिद्धांत का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दर्शन का विषय है, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, समाजशास्त्र और नैतिकता – सभी क्षेत्रों में एक उपयोगी दृष्टिकोण देता है।

1. विज्ञान में सापेक्षता और बहु-दृष्टि का महत्व

आधुनिक भौतिकी (विशेषकर आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत ) यह मानती है कि समय, स्थान और गति का आकलन पर्यवेक्षक (observer) और परिस्थिति पर निर्भर करता है।

क्वांटम मैकेनिक्स में किसी कण की स्थिति और वेग को एक साथ निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता (हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत) । यह भी स्याद्वाद के “किसी दृष्टि से सत्य, किसी दृष्टि से नहीं” के विचार से मेल खाता है।

विज्ञान में परिकल्पना और निष्कर्ष भी समय के साथ बदलते हैं । स्याद्वाद हमें यह मानने की शिक्षा देता है कि आज का ‘सत्य’ नए प्रमाण आने पर संशोधित हो सकता है।

2. अनुसंधान और बहु-विषयक (Multidisciplinary) दृष्टिकोण

आज की जटिल समस्याएँ – जैसे जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल एक ही दृष्टिकोण से हल नहीं किया जा सकता ।

–

स्याद्वाद के अनुसार, हर विषय में कई ‘नय’ (standpoints) से तथ्य देखने चाहिए जैसे वैज्ञानिक डेटा, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक पहलू, नैतिक विचारकृत भी संतुलित निर्णय बनता है ।

3. संवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

वैश्विक स्तर पर देशों, धर्मों और संस्कृतियों के बीच मतभेद आम हैं । स्याद्वाद सिखाता है कि दूसरा पक्ष पूरी तरह ‘गलत’ नहीं, बल्कि किसी दृष्टि से सही हो सकता है।

यह सोच अंतरराष्ट्रीय वार्ता, कूटनीति और शांति – स्थापना में मददगार है, क्योंकि यह परस्पर सम्मान और सहिष्णुता का आधार देता है।

4. प्रौद्योगिकी और नैतिक निर्णय

नई तकनीकों (जैसे जीन एडिटिंग, AI, रोबोटिक्स) के लाभ और हानि दोनों हैं।

स्याद्वाद सिखाता है कि किसी आविष्कार को न तो पूरी तरह अच्छा कहा जा सकता है, न पूरी तरह बुरा – बल्कि अलग-अलग संदर्भ में उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इससे एथिकल पॉलिसी मेकिंग में संतुलन आता है |

5. मनोविज्ञान और मानवीय व्यवहार

आज के युग में कॉग्निटिव बायस (सोच में पूर्वाग्रह) और मानसिक स्वास्थ्य पर गहन शोध हो रहा है। स्याद्वाद यह स्पष्ट करता है कि हमारी धारणाएँ परिस्थितियों, पृष्ठभूमि और अनुभव पर निर्भर हैं- इससे दूसरों के प्रति सहानुभूति और धैर्य बढ़ता है।

6. सोशल मीडिया और सूचना – युग में स्याद्वाद

इंटरनेट पर सूचनाएँ एकतरफा और अधूरी होती हैं, जिससे फेक न्यूज़ और ध्रुवीकरण बढ़ता है।

स्याद्वाद दृष्टिकोण अपनाकर हम हर समाचार या विचार को तुरंत ‘पूर्ण सत्य’ मानने के बजाय, “किसी दृष्टि से” देखने की आदत डाल सकते हैं – यह आलोचनात्मक सोच ( critical thinking) को मजबूत करता है।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि आज के वैज्ञानिक युग में स्याद्वाद न केवल जैन दर्शन की ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, बहु-विषयक समस्या – समाधान, नैतिक निर्णय, वैश्विक संवाद, और व्यक्तिगत विकास – हर क्षेत्र में एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

यह हमें सिखाता है कि सत्य बहुआयामी है, और किसी एक दृष्टिकोण को अंतिम मानने के बजाय, हमें खुले मन से सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए। इसी में भविष्य की सतत प्रगति और विश्व-शांति का आधार छुपा है ।

इस प्रकार स्याद्वाद एक व्यवहारिक – दार्शनिक मार्ग है जो ज्ञान की सीमाओं को स्वीकारते हुए बहु-दृष्टि से सत्य की खोज को प्रोत्साहित करता है । यह कट्टरता को रोकता है, संवाद को बढ़ाता है और जीवन में सहिष्णुता और विवेक का मार्ग दिखाता है । और यही जैन परम्परा का गहन और समयोचित संदेश भी है ।

एम.पी. जैन

सेवा सेवानिवृत्ति निदेशक सांख्यिकी

64, सूर्यनगर, तारों की कूंट, टोंक रोड, जयपुर