गतांक से आगे-

4. मोहनीय कर्म – जो कर्म आत्मा को मोहित करता है, मूढ़ बनाता है, वह मोहनीय कर्म है। इस कर्म के कारण जीव मोह ग्रस्त होकर संसार में भटकता है। मोहनीय कर्म संसार का मूल है। इसलिए इसे “कर्मों का राजा” कहा गया है। समस्त दुःखों की प्राप्ति मोहनीय कर्म से ही होती है। इसीलिए इसे “अरि” या “शत्रु” भी कहते हैं। अन्य सभी कर्म मोहनीय के अधीन हैं। मोहनीय कर्म राजा है, तो शेष कर्म प्रजा। जैसे राजा के अभाव में प्रजा कोई कार्य नहीं कर सकती, वैसे ही मोहनीय के अभाव में अन्य कर्म अपने कार्य में असमर्थ रहते हैं। यह आत्मा के वीतराग-भाव तथा शुद्ध स्वरूप को विकृत करता है, जिससे आत्मा राग-द्वेषादि विकारों से ग्रस्त हो जाता है। यह कर्म स्वपर-विवेक एवं स्वरूप-रमण में बाधा डालता है।

इस कर्म की तुलना मदिरापान से की गयी है। जैसे मदिरा पीने से मानव परवश हो जाता है, उसे अपने तथा पर के स्वरूप का भान नहीं रहता। वह हिताहित के विवेक से शून्य हो जाता है वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय से जीव को तत्त्व-अतत्व का भेद-विज्ञान नहीं हो पाता। वह संसार के विकारों में उलझ जाता है।

दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के भेद से मोहनीय कर्म दो प्रकार का है-

(क) दर्शन मोहनीय: दर्शन मोहनीय कर्म आत्मा के दर्शन गुण / श्रद्धान को विकार ग्रस्त बना देता है। इस कर्म के उदय से व्यक्ति अपने सम्यक् स्वरूप को भली-भांति पहिचान नहीं पाता है जैसे मदिरा पीने से व्यक्ति की बुद्धि मूर्छित हो जाती है वैसे ही इस कर्म के उदय से आत्मा का विवेक विलुप्त हो जाता है। वह हित-अहित निज-पर का भेद नहीं कर पाता है। परिणामतः वह दिग्मूढ बनकर घातक इन्द्रिय विषयों को ही प्रिय मानने लगता है। शरीर, स्त्री, धन, संतति जैसी पर वस्तुओं के प्रति घोर ममता का शिकार हो जाता है। वह सांसारिक मोह जाल में जकड़कर मोक्ष लक्ष्य से दूर हो जाता है।

दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं-1. मिथ्यात्व, 2. सम्यक्- मिथ्यात्व, 3. सम्यक्च प्रकृति।

(1) मिथ्यात्व कर्म – जो कर्म तत्व में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देता और विपरीत श्रद्धा उत्पन्न कराता है, वह “मिथ्यात्व” कर्म है। इस कर्म के उदय से जीव की वह मूढ़ अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिससे वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ग्रहण को योग्यता सर्वथा तिरोहित हो जाती है।

(2) सम्यक् मिथ्यात्व – यह कर्म तत्व श्रद्धा में दोलायमान स्थिति उत्पन्न कराता है। इस कर्म के उदय से न तत्त्व के प्रति रुचि रहती है, न अतत्त्व के प्रति। इसलिए इसे मिश्र-मोहनीय कर्म भी कहते हैं। यह सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिश्रित रूप है।

(3) सम्यक्त्व प्रकृति – जो कर्म सम्यक्त्व को तो नहीं रोकता, किन्तु उसमें चल, मलिन और अगाढ़ दोष उत्पन्न करता है, वह “सम्यक्त्व” मोहनीय कर्म है।

इस प्रकार मिथ्यात्व-प्रकृति अश्रद्धा रूप होती है तथा सम्यक् मिथ्यात्व प्रकृति श्रद्धा और अश्रद्धा से मिश्रित होती है तथा सम्यक्त्व-प्रकृति से श्रद्धा में शिथिलता या अस्थिरता होती है, जिसके कारण चल, मलिन और अगाढ़ ये तीन दोष उत्पन्न होते हैं। यह प्रकृति सम्यक्त्व का घात तो नहीं करती, परन्तु शंका आदि दोषों को उत्पन्न करती है।

(ख) चारित्र मोहनीय: चारित्र मोहनीय कर्म आत्मा के चारित्र गुण को विकृत कर देता है। यह कर्म जीव की सन्मार्ग यात्रा में बाधा उपस्थित करता है। इस कर्म के उदय से जीव के आचरण में विकार आ जाता है। वह अहिंसा, सत्य अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सदादर्शों को अपना नहीं पाता। यह कर्म आत्मा को राग द्वेष आदि विकारों में उलझाकर स्वरूप रमण में बाधा डालता है। कषाय-वेदनीय और नोकषाय-वेदनीय के भेद से चारित्र मोहनीय के भी दो भेद हैं।’ कषाय वेदनीय मुख्य रूप से चार प्रकार का है –

1. क्रोध, 2. मान, 3. माया और 4. लोभ।

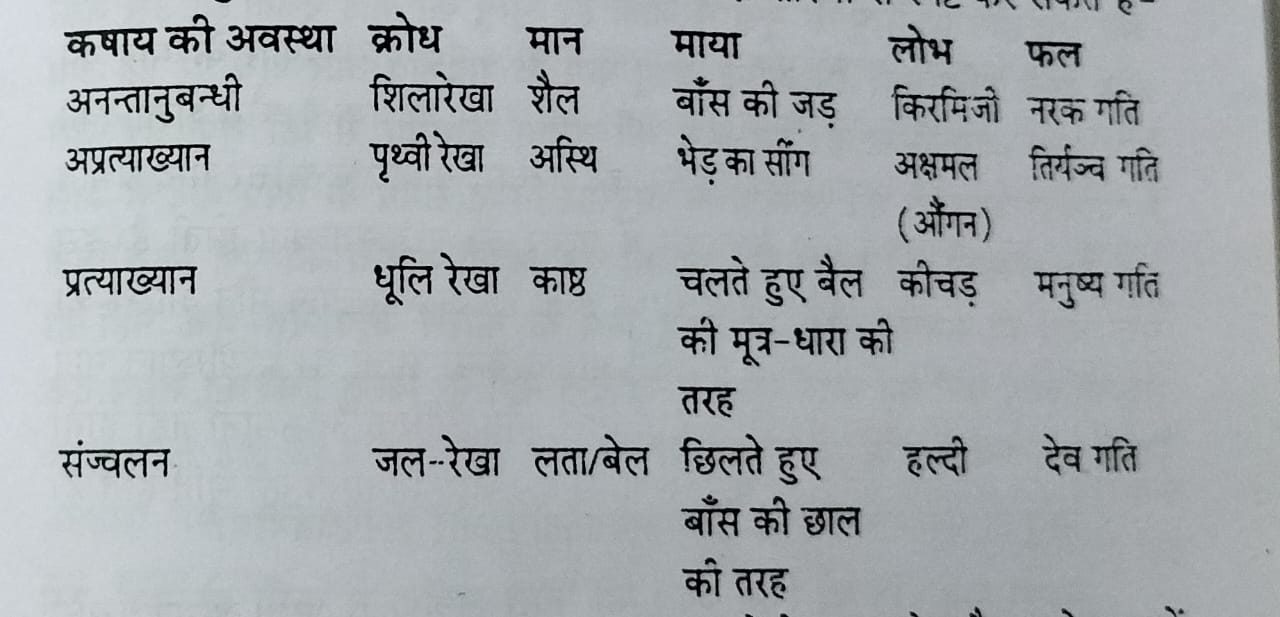

क्रोध आदि चारों कषाय तीव्रता व मन्दता की दृष्टि से चार-चार प्रकार की होती हैं – अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा संज्वलन। इस प्रकार कषाय वेदनीय के कुल सोलह भेद हो जाते हैं, जिनके उदय से क्रोधादिक भाव होते हैं।

(अ) अनन्तानुबन्धी: अनन्तानुबन्धी के प्रभाव से जीव को अनंतकाल तक भव-भ्रमण करना पड़ता है। इसके उदय में सम्यक्त्व और चारित्र दोनों ही नहीं हो पाते।’

(ब) अप्रत्याख्यान: “प्रत्याख्यान” का अर्थ होता है “त्याग”। जिस कषाय के उदय से ईषत् त्याग अर्थात् देश संयम भी ग्रहण न किया जा सके, वह अप्रत्याख्यान कषाय है।

(स) प्रत्याख्यान: जिस कषाय के उदय से सकल संयम को ग्रहण न किया जा सके वह “प्रत्याख्यान” कषाय है।

(द) सञ्ज्वलन : जिस कषाय के उदय से सकल-संयम तो हो जाए, किन्तु आत्म-स्वरूप में स्थिरता रूप यथाख्यात चारित्र न हो, उसे “सञ्ज्वलन” कषाय कहते हैं।

क्रोध चतुष्क – उक्त अनन्तानुबन्धी आदि कषायों की शक्ति में तरतमता है। इन्हें जैनाचार्यों ने विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट किया है। अनन्तानुबन्धी क्रोध को पाषाण की गहरी दरार की तरह कहा गया है, जो एक बार फटने के बाद पुनः नहीं मिलती। उसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कषाय का सम्बन्ध भव-भवों तक नहीं छूटता। “अप्रत्याख्यान” के क्रोध को भूमि की दरार की तरह कहा गया है। जैसे गर्मी के दिनों में सूखे तालाब आदि में मिट्टी के फट जाने से दरारें पड़ जाती हैं, किन्तु वर्षा होते ही वह दरारें मिट जाती हैं, उसी प्रकार अप्रत्याख्यान कषाय गुरुओं के उपदेशामृत की वर्षा से धीरे-धीरे शान्त हो जाती है। इसका प्रभाव अधिकतम छह माह तक रहता है। प्रत्याख्यान क्रोध उससे अल्पशक्ति वाली है, इसे धूल की लकीर की तरह कहा गया है जैसे धूल में अंकित लकीर थोड़ी-सी हवा के प्रभाव से मिट जाती है, वैसे ही यह कषाय उत्पन होकर शीघ्र ही शान्त हो जाती है। यह अधिक से अधिक पन्द्रह दिनों तक अपना प्रभाव दिखाती है। संज्वलन क्रोध को “जल की लकीर” की तरह कहा गया है। जैसे जल की लकीर खींचते ही मिट जाती है. वैसे ही यह कषाय उत्पन्न होते ही शान्त हो जाती है। इसका वासनकाल (संस्कार) अन्तर्मुहूर्त कहा गया है।’

मान चतुष्क – इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी आदि चारों प्रकार के मान को क्रमशः शैल, अस्थि, काष्ठ तथा बेल (लता) की उपमा दी गयी है। जैसे शैलादिकों में कड़ापन उत्तरोत्तर अल्प होता है, वैसे ही ये चारों कषाय उत्तरोत्तर मन्द प्रभाव वाले हैं। अनन्तानुबन्धी मान के उदय में पत्थर की तरह स्तब्धता होती है। इस कषाय वाले व्यक्तियों को झुकाना दुःसाध्य होता है। अप्रत्याख्यान मान अस्थि की तरह कठोर होता है। इनमें मान की अपेक्षाकृत कमी रहती है। प्रत्याख्यान मान काष्ठ की तरह कठोर होता है। इस कषाय वाले जीव अधिक अभिमानी नहीं होते। संज्वलन मान को लता की तरह कहा गया है। ऐसे जीव विनम्रता की मूर्ति होते हैं। इन्हें कोमल लता की तरह कहीं भी मोड़ा-झुकाया जा सकता है।

माया चतुष्क – अनन्तानुबन्धी आदि चारों प्रकार की माया क्रनशः बाँस की गठीली जड़, भेड़ के सींग, गोमूत्र और छिलते हुए बाँस की छाल के सदृश कुटिल कही गयी है। इनका प्रभाव भी उत्तरोत्तर अल्प है।

अनन्तानुबन्धी माया बाँस की जड़ के समान कुटिल होती है। बाँस की जड़ इतनी वक्र होती है कि उसमें कुटिलता के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। ऐसी माया व्यक्ति को धूर्तता को शिखर पर पहुँचा देती है। अप्रत्याख्यान माया भेड़ के सींग की तरह है। भेड़ के सींग में बाँस की जड़ की तरह कुटिलता नहीं होती फिर भी उस व्यक्ति में काफी टेढ़ापन होता है। इस कषाय वाला जीव टेढ़ा होता है। प्रत्याख्यान माया चलते हुए बैल की मूत्रधारा टेड़ी मेढ़ी होने पर भी उलझी हुई नहीं होती इस कषाय वाले जीव अपेक्षाकृत कम कुटिल होते हैं, संज्वलन माया कषाय छिलते हुए बाँस की छाल के समान है। छिलते हुए बांस की छाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, पर वह सरलता से सीधी हो जाती है। ऐसे जीव सरल होते हैं।

लोभ चतुष्क – चारों प्रकार के लोभ को क्रमशः किरमिजी का दाग, पहिये का आँगन (अक्षमल), कीचड़ एवं हल्दी के रंग की तरह कहा गया है। अनन्तानुबन्धी किरमिजी के रंग के सदृश है, जो कि किसी भी उपाय से नहीं छूटता। अप्रत्याख्यान लोभ गाड़ी के पहिये में लगने वाले (औंगन) मल की तरह है जिसका दाग कठिनता से छूटता है। प्रत्याख्यान लोभ कीचड/काजल की तरह है, जो अल्प परिश्रम से छूट जाता है। संज्वलन लोभ हल्दी के सदृश है जो सहज ही छूट जाता है। उक्त चारों कषायें क्रमशः नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य एवं देव गति में उत्पत्ति के कारण हैं।

उपर्युक्त सोलह कषायों की शक्ति को निम्न सारणी से स्पष्ट कर सकते हैं-

नोकषाय वेदनीय – जिनका उदय कषायों के साथ होता है या जो कषायों से प्रेरित होता है, वह नोकषाय है।’ इन्हें अकषाय भी कहते हैं। नोकषाय या अकषाय का तात्पर्य कषायों का अभाव नहीं, अपितु ईषत् कषाय है। इनके नौ भेद हैं-हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद तथा नपुंसकवेद। इनका अर्थ इनके नामों से ही स्पष्ट है।

इस प्रकार दर्शन-मोहनीय के तीन तथा कषाय-वेदनीय के सोलह और नोकषाय वेदनीय के नौ, मिलकर मोहनीय कर्म के कुल अट्ठाईस भेद हो जाते हैं।

मोहनीय कर्म के बन्ध का कारण सत्यमार्ग की अवहेलना करने से और असत्य मार्ग का पोषण करने से तथा आचार्य, उपाध्याय, गुरु, साधु-संघ आदि सत्य-पोषक आदर्शों का तिरस्कार करने से दर्शन-मोहनीय कर्म का बन्ध होता है, जिसके फलस्वरूप जीव अनन्त संसार का पात्र बनता रहता है।

स्वयं पाप करने से तथा दूसरों को कराने से, तपस्वियों की निन्दा करने से, धार्मिक कार्यों में विघ्न उपस्थित करने से, मद्य-माँस आदि का सेवन करने और कराने से, निर्दोष व्यक्तियों में दूषण लगाने से चारित्र मोहनीय कर्म का बन्ध होता है।’

आयु कर्म

जीव की किसी विवक्षित शरीर में टिके रहने की अवधि का नाम आयु है। इस आयु का निमित्तभूत कर्म “आयु” कर्म कहलाता है।’ जीवों के जीवन की अवधि का नियामक आयु है। इस कर्म के अस्तित्व से प्राणी जीवित रहता है और क्षय होने पर मृत्यु के मुख में जाता है। मृत्यु का कोई देवता या उस जैसी कोई अन्य शक्ति नहीं है। अपितु आयु कर्म के सद्भाव और क्षय पर ही जन्म और मृत्यु अवलम्बित है। इस कर्म की तुलना कारागार से की गयी है। जैसे न्यायाधीश अपराधी को अपराध के अनुसार नियत समय के लिए कैद में डाल देता है। अपराधी की इच्छा होने पर भी वह अपनी अवधि को पूर्ण किये बिना मुक्त नहीं हो सकता, वैसे ही आयु कर्म के कारण जीव देह-मुक्त नहीं हो सकता। आयु कर्म का कार्य सुख-दुःख देना नहीं है, किन्तु निश्चित समय तक किसी एक भव में रोके रहना मात्र है।’

आयु दो प्रकार की होती है अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय।

कारण प्राप्त होने पर जिस आयु की काल-मर्यादा में कमी हो सके, उसे अपवर्तनीय आयु कहते हैं तथा बड़े-बड़े कारण आने पर भी निर्धारित आयु की काल-मर्यादा एक क्षण को भी कम न हो, उसे अनपवर्तनीय आयु कहते हैं। अपवर्तनीय आयु विष-भक्षण, वेदना, रक्त-क्षय, शस्त्र-घात, पर्वत से पतन आदि निमित्तों के मिलने से अपनी अवधि से पूर्व ही समाप्त हो सकती है। इसे ही “अकालमरण” या “कदलीघात” मरण कहते हैं। जैसे यदि किसी की 100 वर्ष की आयु है तो यह अनिवार्य नहीं कि वह 100 वर्ष तक ही जीवित रहे। वह 100 वर्ष की अवधि में कभी भी मरण प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपनी शेष आयु को अगली योनि या पर्याय में जाकर भोगता है, अपितु मृत्यु ने क्षण में ही वह अपनी शेषायु को भोग लेता है। जैन-दर्शन के नियमानुसार आयु के क्षय होने पर ही मरण होता है। जब तक वर्तमान भव की आयु कर्म का एक भी परमाणु शेष रहता है तब तक मरण नहीं हो सकता। इस दृष्टि से एक आयु को दसरी योनि में जाकर भोगना मात्र कल्पना की उड़ान है।

इसे ऐसे समझें- किसी पेट्रोमेक्स में इतना तेल भरा हो, कि वह अपने क्रम से जलने पर छह घण्टे जलता है। यदि उसका बर्नर लीक करने लगे तो बह पूरा तेल जल्दी ही जल जाता है तथा टैंक के फट जाने पर तो सारा तेल उसी क्षण जल जाता है। इसी प्रकार, आयु कर्म भी तेल की तरह है। जब तक कोई प्रतिकूल निमित्त नहीं आते, तब तक वह अपने क्रम से उदय में आता है तथा प्रतिकूल निमित्तों के जुटने पर वह अपने क्रम का उल्लंघन भी कर देता है। यह भी सम्भव है कि वह एक अन्तर्मुहूर्त में ही अपनी करोड़ों वर्ष की आयु को भोग कर समाप्त कर डाले।’

देव, नारकी, भोग-भूमि के जीव, चरम देहधारी, तीर्थंकर, अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैं। इनकी आयु का घात समय-पूर्व नहीं होता। इसीलिए इनका अकाल मरण भी नहीं होता। शेष जीवों में दोनों प्रकार की सम्भावना है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जैन- दर्शन के नियमानुसार आयु कर्म घट तो सकता है, किन्तु पूर्व में बाँधी हुई आयु में एक क्षण की भी वृद्धि नहीं हो सकती।

आयु कर्म के बन्ध सम्बन्धी विशेष नियम

आठ मूल कर्मों में आयु कर्म का बन्ध सदा नहीं होता। इसके बन्ध का विशेष नियम है। अपने जीवन की दो-तिहाई आयु व्यतीत होने पर ही आयु कर्म बन्धता है, वह भी अन्तर्मुहूर्त तक। इसे अपकर्षकाल कहते हैं। एक मनुष्य/तिर्यञ्च के जीवन में ऐसे आठ अवसर आते हैं जिनमें वह आयु बाँधने के योग्य होता है। इसके बीच वह आयु का बन्ध कर ही लेता है अन्यथा मृत्यु से अन्तर्मुहूर्त पूर्व तो आयु का बन्ध हो ही जाता है। कोई भी जीव नयी आयु का बन्ध किये बिना, मरण नहीं करता तथा नूतन भव को प्राप्त नहीं होता। आयु बन्ध को यह प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर ही जीव मुक्त हो पाता है।

मान लीजिए किसी व्यक्ति की 81 वर्ष की आयु हो, तो वह 54 वर्ष की अवस्था तक आयु कर्म के बन्ध के योग्य नहीं होता। वह पहली बार आयु कर्म का बन्ध 54 वर्ष की अवस्था में कर सकता है। यदि उस काल में आयु कर्म का बन्ध न हो, तो शेष 27 में से दो-तिहाई अर्थात् 18 वर्ष बीतने पर यानि 72 वर्ष की अवस्था में उसे आयु का बन्ध हो सकता है। उस काल में भी न हो तो शेष नौ वर्ष में से छह वर्ष बीतने पर, अर्थात् 78 वर्ष की अवस्था होने पर आयु बँधेगी। उसमें भी न हो तो शेष तीन में से दो वर्ष बीतने पर अर्थात् 80 वर्ष की अवस्था में। और यदि उसमें भी न हो तो शेष एक वर्ष में से 8 माह बीतने पर अर्थात् 80 वर्ष 8 माह की अवस्था में, यदि उसमें भी न बँधे तो शेष चार माह में से 80 दिन बीत जाने के बाद अर्थात् 80 वर्ष, 10 माह और 20 दिन की अवस्था में। यदि उसमें भी न बँधे, तो शेष 40 दिन के त्रिभाग, 26 दिन 16 घण्टे बीत जाने के उपरान्त अर्थात् 80 वर्ष, 11 माह, 16 दिन तथा 16 घण्टे की अवस्था में। यदि इसमें भी न बँधे, तो शेष अवधि में से 8 दिन, 21 घंटे तथा 20 मिनिट बीत जाने पर अर्थात् 80 वर्ष, 11 माह, 25 दिन, 13 घण्टे, 20 मिनिट की आयु में आयु कर्म का बन्ध हो जाता है, यदि उसमें भी न हो पाये तो मरण के अन्तर्मुहूर्त-पूर्व तो आयु बन्ध कर ही लेता है।

आयु बन्ध का यह नियम मनुष्य और तिर्यञ्चों के लिए है। देव, नारकी तथा भोग-भूमि के जीव अपने जीवन के 6 माह शेष रहने पर आयु बन्ध के योग्य होते हैं। इस छह माह में उनके भी आठ पूर्ववत् अपकर्ष होते हैं।’

आयु-बन्ध के कारण

हिंसा आदि कार्यों में निरन्तर प्रवृत्ति, दूसरे के धन का हरण, इन्द्रिय विषयों में अत्यन्त आसक्ति, तीव्र परिग्रह लुब्धता तथा मरण के समय क्रूर परिणामों से “नरकआयु” का बन्ध होता है।’

धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उसका प्रचार करना, शील रहित जीवन बिताना, अतिसन्धानप्रियता अर्थात् विश्वासघात, वञ्चना और छल-कपट करना आदि “तियञ्च आयु” के बन्ध के कारण हैं।

स्वभाव से विनम्र होना, भद्र प्रकृति का होना, सरल व्यवहार करना, अल्प कषाय का होना तथा मरण के समय संक्लेश रूप परिणति का नहीं होना आदि “मनुष्य आयु” के बन्ध के कारण हैं।’

संयम पालने से, तप करने से, व्रतों का आचरण से, कषाय की मन्दता से, धर्म-कथा के श्रवण से, दान देने से, धर्मायतनों की सेवा तथा रक्षा करने से तथा सम्यक्दृष्टि होने से “देव आयु” का बन्ध होता है।

साभार –

जैन धर्म और दर्शन

मुनिश्री प्रमाणसागर